観の目見の目

観の目見の目 ミラノ・コルティナオリンピックを見ながら、剣道形大会を開くべきだと改めて思う

「剣道はもっと形を大切にすべきではないだろうか。」という記事で書いたことの繰り返しになるが、2026年2月、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックを見ていたら、剣道には公式の「日本剣道形競技大会」がぜひとも必要だという思いがさらに強くなった。 ...

観の目見の目

観の目見の目  昭和の剣道

昭和の剣道  居合道

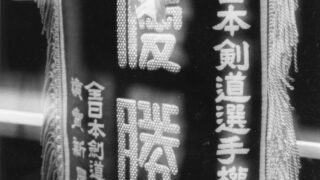

居合道  全日本選手権物語

全日本選手権物語  全日本選手権物語

全日本選手権物語  全日本選手権物語

全日本選手権物語  全日本選手権物語

全日本選手権物語  全日本選手権物語

全日本選手権物語  美しき道場

美しき道場  全日本選手権物語

全日本選手権物語  全日本選手権物語

全日本選手権物語  全日本選手権物語

全日本選手権物語  全日本選手権物語

全日本選手権物語  観の目見の目

観の目見の目  観の目見の目

観の目見の目